INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>

- お役立ち情報

お役立ち情報

![]() 人気情報ランキング

人気情報ランキング

- 1【中国E65】 中国企業におけるAI活用ホームページの実態をランキング化

- 2【中国E76】 DeepSeek/ ホームページ/ SNSが中心に回る中国市場

- 3【中国E64】 中国SNSを活用した地域特性の把握 と エリアマーケティング

- 4【中国E71】 中国企業が「データ洪水」を戦略の武器に変える突破口

- 5【中国E73】 中国企業のDeepSeekを活用した「コンテンツ生成の現状」

- 6【中国E62】 杭州六小龍が描く「未来企業」の成功方程式(革新戦略)

- 7【中国E70】 HondaがSNSデータからインサイトを導き出す方法とは

- 8【中国E63】 衝撃データが示す「日中AI格差」の実態 (WEB戦略大転換)

- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため

- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)

【中国B04】 人事担当必見!採用活動を成功へ導く施策のオウンドメディア2023.02.13

1. 人事担当者の採用に関する主な悩み

①このような課題には、共通する原因として以下がある。

「求職者ニーズに対して、企業の情報が伝わっていない」

②スマホが普及した現代では、日常の情報収集は、

必ずと言っていいほど Webが利用される。

Webで企業の情報を集める求職者にとって、以下のように思われると

離脱や他社に奪われる原因となる。

・どんな企業なのかわかりづらい

・どんな人が働いているかわかりづらい

・募集内容がわかりづらく、魅力的に感じない

↓

求職者はより深い情報をWebの中で探し求めている。

そこで重要視されているのが「採用オウンドメディア」

2. 日系企業が採用に苦戦する3つの理由

【理由❶】知名度で負けている

外部の求人サイトには多くの企業が求人を掲載している。

知名度の低い日系企業は、外部の求人サイト上で発見してもらう

ことが難しく、応募が集まりにくい現状がある。

※ 外部の求人サイトとは、51ジョブなどの求人会社が運営するサイトのこと

【理由❷】条件面で負けている

内定を複数獲得するような優秀な応募者の場合、以下の条件面は

入社を決める際の大きなポイントとなる。

・ 給与・福利厚生

・ キャリアップ

・ 教育・研修の充実度 など

条件を比較され、辞退となるケースは増えている。

【理由❸】採用ノウハウ・リソースで負けている

多くの採用担当者は他の業務を兼任し専任ではない場合が多い。

採用活動に十分な時間を割けていない現状がある。

採用にかける費用も潤沢ではない場合、限られた予算で採用活動

を行うには、さまざまな制約が発生し、ノウハウの蓄積も遅れる。

3. 優秀な人材を採用するために新たに対策すること

【対策❶】知名度への対策

①知名度不足は、以下の方法で補う。

・今までとは違う母集団形成の手法を導入する

・採用情報の発信方法を工夫する

②事業内容や仕事内容を箇条書きで数行程度、

サラッと書いてあるだけの求人募集が多く見受けられる。

【対策❷】採用情報の発信方法を工夫する

外部の求人サイトの掲載内容や、自社のホームページを定期的に

メンテナンスすることが有効な対策となる。

以下の理由で応募されないこともあるため、クオリティと鮮度を保つ。

・ 内容が洗練されていない

・ 情報が古い

↓

採用ページをオウンドメディア化(動的ページ)することにより、

伝えきれない自社の文化や社風が伝わり、以下が期待できる。

「応募者に親近感を抱かせる効果」

【対策❸】条件面の対策

①給与や福利厚生などの条件面の不利を補う

以下の方法で自社の魅力を効果的にアピールし、入社意欲を

高めることで補っていく。

「入社後の姿を明確にイメージしてもらう」

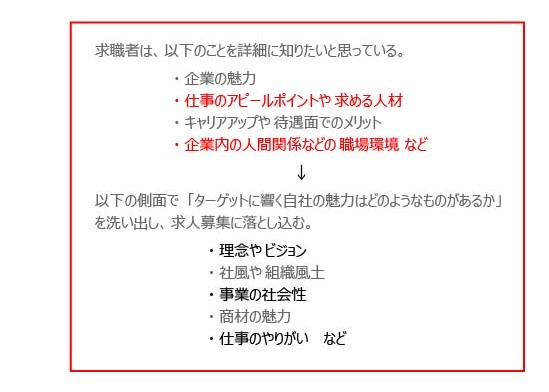

②採用において、以下は多くの求職者が重視しているポイント。

「その企業で働くことで、自己成長が図れるか」

以下を明確にイメージできると入社意欲が高まる。

「入社後どのように成長し活躍しているのか」

↓

そのためには、以下の方法が有効となる。

・ 魅力的なロールモデルを設定する

・ 自社で活躍している社員を紹介する

【対策❹】企業の想いを伝える

他社と明確に差別化できる自社の魅力を訴求することも重要。

・ 自社のビジネスがどのように社会に貢献しているか

・ 社員がどのような想いで働いているのか

4. 採用オウンドメディアを作る理由

【理由❶】コロナの影響以外に以下の理由がある。

「Web広告効果(外部の求人サイト)の低下」

現在、知りたい情報はネットで検索するのは当たり前で、

ユーザーが気軽にアクセスできる情報量も爆発的に増えた。

①ネット検索を爆発的に広めたのがスマホの普及。

ユーザーの検索リテラシーが向上し、以下のユーザーが急増。

「自ら調べて検証し、情報を取りに行くスタイル」

②企業ホームページ内にある採用オウンドメディアにより、

誤報や誤解を避けて正確な情報を入手できるインフラができた。

ユーザーは企業からの情報をすぐに直接入手できるようになった。

【理由❷】 Web上での情報の起点となる

ほとんどの求職者は、スマホを使って情報収集を行なっており、

「スマホだけ」で完結する求職者も多いというのが昨今のトレンド。

求職者が情報を探したい時に、以下のようにスムーズに情報が

検索できないと、離脱される。

・ スマホの画面サイズに適していなく、見ずらい

・ サイトデザインが古く、欲しい情報がわかりづらい など

【理由❸】就職、定着の要となる正確な企業情報の開示

転職活動者が企業研究を行なう時の情報源として、

「企業ホームページを確認する」人が増えている。

↓

採用オウンドメディア上で詳細を見た上で検討する傾向がある。

①外部の求人サイトでは、企業一覧で多くの企業を知ることが

できるメリットがある一方で、以下のデメリットがある。

「情報は決まった枠組みで、情報が少ない」

②興味があり、もっと具体的に働いているイメージを持ちたいと、

思った企業については、ユーザーは以下の行動になる。

・ 外部の求人サイトではわからないリアルな情報を求める

・ 検索エンジンで企業名を調べ、企業について詳しく知る

そのため、採用オウンドメディアで訴求していく必要がある。

採用情報の発信には、以下が必須。

・ スマホに対応すること

・ オウンドメディアで行うこと

【理由❹】採用ページ(静的ページ)では足りない

①必ず見に来てもらいたいターゲットが欲しいと思う情報を載せる

さもないとターゲットがせっかく流入しても興味を無くし、離脱する。

↓

採用募集では、目的を整理してサイト構成を考える必要がある。

・ 誰に

・ どんな情報を届けるためのメディアなのか

②訴求ポイントは、以下のように「職場のリアル」がわかる情報

・ 職場の雰囲気

・ 業務スタイル

・ 先輩や上司の情報 など

③ホームページで発信している情報量が少ない企業ほど、

求人募集には自社の以下をしっかりと書き込む。

・ 魅力や仕事のアピールポイント

・ 求める人材

・ 待遇面でのメリット など

④他社と比べて独自の魅力的な要素があるにも関わらず、

魅力を抽出して言語化することができていないケースもある。

以下が採用オウンドメディアを作る上で必要となる。

「求職者が企業で働いているイメージをさせること」

5. 低コストで優秀人材を採用する新たな方法

①採用オウンドメディアに、事業内容や理念を積極的に発信する。

②若手社員や内定者に情報発信を任せる

若手社員や内定者の方が共感を呼ぶ情報発信ができるため、

彼らに運用を任せる。

以下のような情報を若手の視点で発信することで、自社の魅力が

十分に伝わりエントリー増に成果を出す。

・ 入社を決めた理由

・ 内定者から見た自社の魅力

③以下のようなコメントをよく聞く。

「うちの会社は、魅力的な要素なんてない。

BtoBで商材もわかりにくいし、知名度もないし、

福利厚生で特別なものがあるわけでもない」

現在掲載している求人情報を見直し、

企業の魅力や募集内容をしっかりと伝えられる内容を再考する。

【注意】マーケティングなど周辺知識が必要になる

採用オウンドメディアは、採用マーケティングの要素が強い施策のため、

マーケティング知識が施策の成功失敗に影響する。

※ 弊社では採用オウンドメディアのコンサルティングを実施中。

・ 人材獲得に効果があるのか不安

・ どのように進行していけばいいのか分からない など

「この記事についてのご意見をお聞かせください」

ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。

※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。

※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を

使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。

本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。

無断転載・複製は、固くお断りいたします。

以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり