INFORMATIONお役立ち情報

- トップ>

- お役立ち情報

お役立ち情報

![]() 人気情報ランキング

人気情報ランキング

- 1【中国E65】 中国企業におけるAI活用ホームページの実態をランキング化

- 2【中国E76】 DeepSeek/ ホームページ/ SNSが中心に回る中国市場

- 3【中国E64】 中国SNSを活用した地域特性の把握 と エリアマーケティング

- 4【中国E71】 中国企業が「データ洪水」を戦略の武器に変える突破口

- 5【中国E73】 中国企業のDeepSeekを活用した「コンテンツ生成の現状」

- 6【中国E62】 杭州六小龍が描く「未来企業」の成功方程式(革新戦略)

- 7【中国E70】 HondaがSNSデータからインサイトを導き出す方法とは

- 8【中国E63】 衝撃データが示す「日中AI格差」の実態 (WEB戦略大転換)

- 9【中国D82】 DM1番目の理由は顧客の期待値やニーズを把握するため

- 10【中国D48】 第1位は中国でWeb集客したい(コンテンツSEOが主流)

【中国B05】 求職者の多くは自社の情報を発信しない企業に魅力を感じない2023.02.28

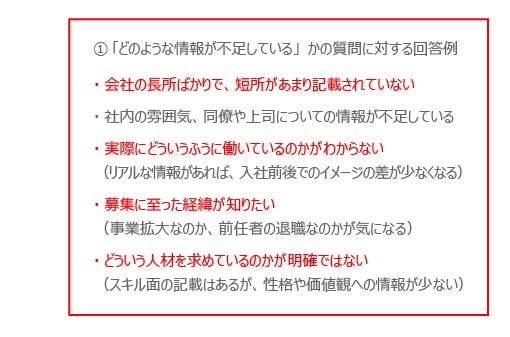

1. 求職者の多くが情報不足だと感じている

②以下のような情報を提供することができれば、

応募の見送りや、入社後のミスマッチを防ぐことに繋がる

・ リアルな企業の実態を知りたいと感じている。

職場の雰囲気や、上司・同僚のリアルな姿、募集の背景 など

③「情報不足」と感じている転職希望者からは、求人情報には

デメリットなどが掲載されず、実態がわからないという意見が多い

以下のように、転職の決め手となるような情報発信を意識する。

・ 企業の雰囲気

・ 募集に至った経緯

・ 入社後のキャリアパス など

多くの現在の企業ホームページに、求職者は以下に感じている。

「必要な情報が十分に掲載されていない」

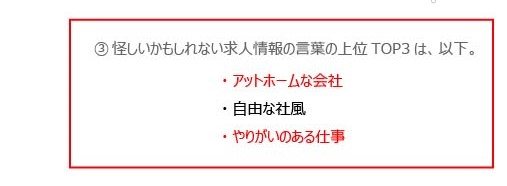

2. 求人情報で怪しいかもしれないと感じるワード TOP3

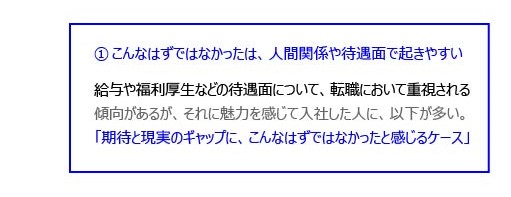

②転職後に後悔・失敗したと感じた質問に対して上位に入った回答は、

以下のような人間関係や待遇に関する項目。

・ 文化・風土が合わない

・ 思ったより給与が低い

・ 上司との人間関係

3. 期待と現実のギャップが発生する理由

①採用者側と転職者側の間に「認識のズレ」が発生するため

採用する企業は、自社をよく見せようと、

あえて曖昧な言葉を使って求人情報を記載することがある。

↓

人によって解釈の余地がある感覚的な言葉が入っている場合がある。

②解釈の余地があるということは、以下ということ。

「採用者側と転職者側で認識のズレが発生する可能性がある」

その認識のズレが以下の原因になる。

「こんなはずではなかったと感じる」

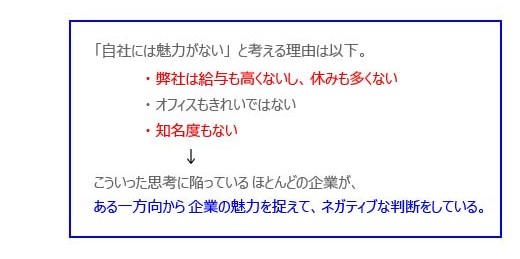

4. 自社の魅力を伝えるのが苦手な企業にありがちな特徴

【特徴❶】ネガティブタイプ

①以下のように考えてネガティブになっている企業。

「そもそも自社に魅力などあるのだろうか」

自社の魅力を見つけられず、

採用戦略の基盤が弱くなる企業は少なくない。

↓

長年継続するだけの価値が会社にあることと、

アピールできる魅力がつながっていないことが多い。

これは、非常にもったいない考え方。

【特徴❷】ポジティブタイプ

以下のように考えているタイプの企業。

「自社の魅力はきちんと発信しているはずなのに、

なぜ理解されないのか、分からない」

↓

経営者がワンマンタイプだったり、

人事担当者の自社愛があまりに強い場合に見られる。

つまり、以下の状態にある。

「最高の自社を理解できないユーザーが理解できない」

これは客観視できていないということが問題。

5.求職者は1つの魅力だけを根拠に企業を判断していない

①突出した魅力がない普通の企業はどうすればいいのか

以下の反応を示される方が多い。

「強いて言うなら当てはまる魅力はありますが、

こんなのは 他社でも普通だと思います」

②企業が発信している魅力には偏りがある

多くの企業が魅力だと認識しているのは、以下。

・ 職場環境

・ 制度・待遇の充実度

↓

実際には企業の魅力には様々な観点があり、

求職者が企業を選ぶ要因はもっと複雑。

この認識のギャップが、以下になっている。

「採用のアンマッチが起こる原因の1つ」

6. 仮に自社らしい魅力があったとしても上にはもっとすごい会社は

いくらでもあるという悩み

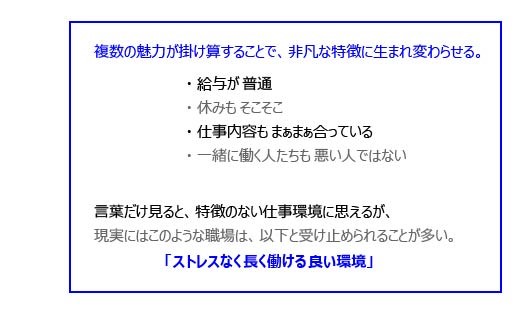

①企業独自の魅力はかけ合わせによって作る

以下が解決方法。

「企業の魅力は、魅力と魅力の掛け算で作り出すことができる」

②表現が抽象的すぎて、具体的に職場の様子をイメージできない

・ 丁寧に教えます

・ 優しい先輩がいます

・ 明るい雰囲気の職場です

これらの言葉は、社員の声を介して、具体的な説明を一緒に

書いてあげないと、これがメリットだとは求職者に伝わらない。

7. 応募が少ない原因

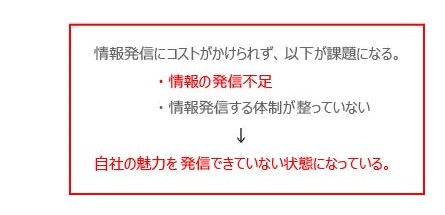

【理由❶】多くの企業は認知度が低く企業情報が伝わっていない

情報発信ができないことで、以下の悪循環のような状態になる。

・ 自社の実績や社名が求職者に知られていない

・ 求人情報を見ても働くイメージがわかず応募しにくい

【理由❷】求職者が欲しい情報を掲載していない

求職者は仕事内容や、会社としての魅力に注目している。

自社ホームページが更新されておらず古い状態であると、

求職者は以下のような疑問を持つ。

・ この会社は積極的に人材を募集しているのか

・ この会社は魅力的なのか

↓

自社ホームページは常に最新の状態に更新する必要がある。

【理由❸】原因を知るヒントが、求職者の仕事の探し方。

「ほとんどの人がスマホを使って、Webで仕事探しを行う」

求人を探すだけでなく、企業研究や他社との比較も行ない、

情報を集め吟味している。

・ 転職して問題ないか

・ 魅力ある企業なのか

↓

そのため、以下が必須になった。

「検討してもらえるだけのコンテンツを自社が提供すること」

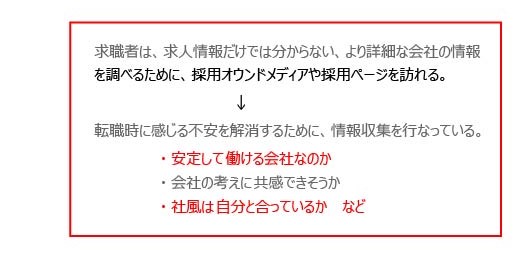

8. 採用オウンドメディアがない

①応募が少ない企業に多いのが、採用ページがないこと

求職者が最もチェックするのが、採用オウンドメディアや採用ページ。

②採用オウンドメディアや採用ページがない会社は、

そもそも検討の土台に上がらないことがほとんど

今までは求人情報を詳しく書けば大丈夫と思われているが、

応募者は情報が薄い求人情報を信頼していない。

↓

充実した情報を得られる場所を用意することが重要になる。

③注意したいのが、採用オウンドメディアや採用ページの以下。

・デザイン

・情報内容

・スマホ対応

デザインが古いままだと、不安を与えてしまうため、

古い場合は、リニューアルを検討したほうが良い。

④応募が少ない求人は多くの場合、情報が薄い傾向がある

応募者は転職に関してリスクを感じているため、

情報が薄い求人では、転職への不安を解消することができない。

「この記事についてのご意見をお聞かせください」

ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。

※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。

※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を

使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。

本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。

無断転載・複製は、固くお断りいたします。

以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり